Dies ist eine alte Version des Dokuments!

Inhaltsverzeichnis

LE01: Gesellschaft

Die Lerneinheit führt vor dem Hintergrund des Leitmedienwechsels problemorientiert in den Kurs ein bietet einen Überblick über die Thematik und den Verlauf des restlichen Kurses.

Inhalte

Sie werden problemorientiert mit den Wechselwirkungen zwischen Informatiksystemen und Gesellschaft mittels der Thematik „Crowdsourcing“ vertraut gemacht. Sie werden hierbei dafür sensibilisiert, dass bei jedem Problem auch unterschiedliche (Fach)Perspektiven berücksichtigt werden müssen, die im weiteren Verlauf des Kurses vorgestellt werden.

Lernergebnisse und Kompetenzen

Nach Abschluss der Lerneinheit können Sie

- den Leitmedienwechsel in Bezug auf die Geoinformationsgesellschaft benennen

- Phänomene die im Zusammenhang mit dem Einsatz digitaler Geomedien in der Gesellschaft auftreten reflektieren

Digitale Geomedien und Gesellschaft

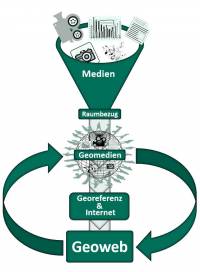

Im Verlaufe der Menschheitsgeschichte ist es immer wieder zu einem Wandel der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) gekommen. Gegenwärtig befinden wir uns im Übergang von der „Gutenberg-Galaxis“ hin zur „Internet-Galaxis“. Durch technische Innovationen in der Informationstechnologie ist das Tempo und die Kapazität, mit der Information und Wissen erzeugt, verarbeitet und auf allen räumlichen und sozialen Maßstabsebenen kommuniziert werden, in den letzten Jahren enorm gewachsen. Im Zuge dieser Entwicklung tangieren Informatiksysteme immer mehr gesellschaftliche Bereiche und immer mehr Menschen werden involviert (Stichwort: Informationsgesellschaft). Auffallend ist in diesem Zusammenhang die massiv zunehmende Georeferenzierung von Informationen, die zur Entwicklung des Geoweb geführt hat (vgl. Abb. 1).

Abbildung 1: Das GeoWeb (Entwurf: David Burger)

Das GeoWeb bezeichnet die Bereitstellung von georeferenzierten Daten über einen Geobrowser (z.B. Google Earth) mit anderen Medien, wie z.B. Texten, Daten, Bildern und Videos. Hierbei ist es grundsätzlich möglich, dass eigene thematische Karten erstellt werden, die der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden können. Durch diese informationstechnologischen Innovation verändert sich auch die Produktion und Zirkulation von raumbezogenen Informationen: Freiwillige auf der ganzen Welt erstellen im Rahmen von Katastrophenkartierungen digitale Karten für den zeitnahen Einsatz vor Ort, um die Nothelfer zu unterstützen (vgl. https://hotosm.org/). Naturinteressierte Laien dokumentieren Tier- und Pflanzenfunde georeferenziert und stellen die Daten dem amtlichen Naturschutz zur Verfügung (vgl. www.artenfinder.rlp.de). Kommunalpolitisch interessierte Bürger können sich vernetzen, um ihre Stadt zu gestalten (www.frankfurt-gestalten.de). Die Auslagerung bzw. die freiwillige Durchführung von Aufgaben an eine große Anzahl von Menschen – Crowdsourcing genannt – führt dazu, dass im digitalen Zeitalter räumliches und ortsbezogenes Wissen und Informationen nicht mehr ausschließlich von Experten zur Verfügung gestellt werden, sondern auch von der „Crowd“ generiert werden. Damit einher geht aber auch, dass die Menschen ein Bestandteil dieser Informatiksysteme sind (vgl. Kanwischer, 2014).

Baecker (2007) bezeichnet die informations- und kommunikationstechnologischen Revolutionen der Einführung der Schrift und des Buchdrucks metaphorisch als ‚Katastrophen‘: „In jeder dieser Katastrophen explodierte der von der Gesellschaft zu bearbeitende Überschusssinn und es mussten (…) Kulturformen gefunden werden, die es ermöglichen, diesen Überschusssinn nach Bedarf und Fähigkeit entweder selektiv abzulehnen oder positiv aufzunehmen“ (S. 34). Dieses Zitat verweist darauf, dass Innovationen im IKT-Bereich und gesellschaftliche Entwicklungen in einer Wechselbeziehung stehen. Wir befinden uns gegenwärtig in einer intensiven Phase der gesellschaftlichen Aushandlung des „Bedarfs“, womit sowohl Ängste (Stichworte: NSA, Industrie 4.0, Überwachung und Ausbeutung) wie auch Hoffnungen (Stichworte: Open Data, Effizienz, Transparenz und Partizipation) verknüpft sind, die wiederum die „Fähigkeiten“ in den Mittelpunkt rücken, die benötigt werden, um den informations- und kommunikationstechnologischen Wandel zu meistern bzw. den „Überschusssinn“ zu diskutieren und zu bewerten. Hiermit wäre der Ausgangspunkt des Kurses markiert. Im Folgenden werden Sie unterschiedliche Aspekte der Beziehung zwischen Geoinformatik und Gesellschaft am Beispiel des Phänomens Crowdsourcing bearbeiten.

Literatur:

Baecker, D. (2007): Studien zur nächsten Gesellschaft. Frankfurt am Main. (http://www.suhrkamp.de/buecher/studien_zur_naechsten_gesellschaft-dirk_baecker_29456.html)

Kanwischer, D. (2014): Digitale Geomedien und Gesellschaft. Zum veränderten Status geographischen Wissens in der Bildung. In: Geographische Rundschau, H. 6 / 2014, S. 12 – 17. (http://www.geographischerundschau.de/heft/51140600/Ausgabe-Juni-Heft-6-2014-Digitale-Geographie)